お茶は嗜好品ですので、お客様が美味しいと思われる

- お茶の種類

- 淹れ方

- 飲み方

- 飲む時期

など、様々にお試しいただき楽しんでいただくことが何よりです。

今回は

「お茶が美味しい季節ってあるの?」

についてお話させていただこうと思います。

と申しますのも藤弥では秋口になると

「お茶が美味しい季節になりました」

とお客様にご案内しており

「新茶が一番美味しいんじぁないの?」

と不思議に思われることがあるためです。

繰り返しになりますが、

お客様が美味しいと思われる時期が「お茶が美味しい季節」

であることは変わりません。

お茶摘みのカレンダー

お茶の藤弥は宇治茶の一大生産拠点である和束町にあります。

お茶(ここでは揉み茶でお話させていただきます)は5月に摘んで即、製茶しております。

製茶の加工工程はなかなか複雑なのですが、ざっくりと2つにしますと

- 蒸工程

- 揉工程

があります。

その後揉み茶(煎茶など)商品化の最終工程を経て、お客様にお届けさせていただいております。

5月のお茶摘みの時期は、八十八夜であるとか言われることがありますが実は不定です。

毎年毎年茶葉の生育状態を確認しながら茶摘みの日時を決めています。

「棚かぶせ茶」のように更にクオリティの高いお茶の場合は、煎茶よりも数日から一週間前後遅れます。

これも茶葉の生育状況に依存しています。

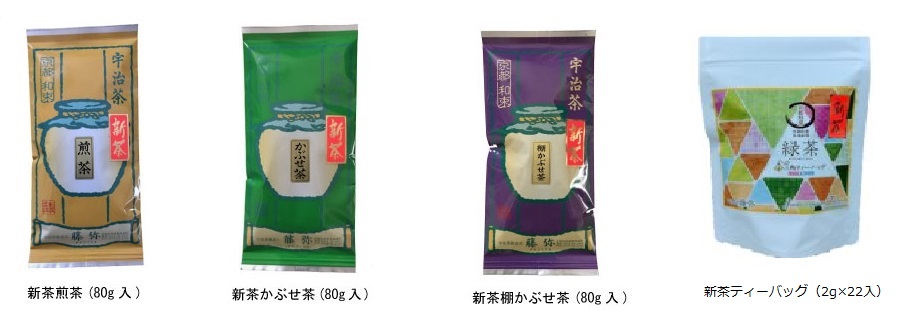

そして5月下旬から月末に、ようやく「新茶」をお届けすることが可能になります。

新茶はその年初めて芽を出した茶葉で製茶します。

その後に芽を出した茶葉を、二番茶として摘んで製茶することもありますが別商品となります。

茶農家としては、実はこの後も肥料を施すなどお茶の木のメンテナンス作業が続きます。

新茶は美味しい

新茶はとてもフレッシュで、いかにも若々しい感じがします。

5月の梅雨直前の爽やかな季節のようです。

ワインで言えばボジョレーヌーボー。

コーヒーやお酒なら、抽出した最初のものだけのスペシャル。

お茶に関係する業界人としても新茶の味はその年のお茶のクオリティを占う重要なものなのです。

「占う...?」

「新茶が一番美味しいのでは?」

そう思われますよネ。

ここからが本題です。

お茶が美味しい時期

何度も繰り返して申し訳ありませんが

お客様が美味しいと思われる季節が「お茶が美味しい季節」

であることは変わりません。

その基本に立った上でお話を続けます。

お茶が美味しいと言われる季節はだいたい秋口から冬の間とされています。

その理由としては人それぞれに説明されます。

- 一定期間寝かせることでお茶が熟成するから

- 茶葉は夏を越すと旨味がでるから

- 暑い時期では熱いお茶は飲みたくないから

などなど...

皆様はいかがお思いになられますか?

皆様のお茶が美味しい季節はいつでしょうか...

茶道の口切り(くちきり)

秋口にお茶が美味しくなると考えられているのは昔からのようです。

江戸時代の御茶壺道中では宇治茶(碾茶)を茶壷に入れて宇治から江戸に運んでいました。

新茶を摘んで製茶し碾茶とした後、茶壷に入れて運びます。

茶壺は碾茶の銘や日時などを記した和紙の蓋で厳重に封印します。

ところが...

実は江戸の手前で、専用の室(むろ)に入れて秋口まで保管されていました。

(大阪城の在番役人が警護に付く道中では、宇治で保管・熟成させてから江戸に向かっていたようです)

そうなんです、すでに江戸時代にはお茶を熟成させていたのです。

現在の茶道でも11月の定められた日(立冬など)にお茶壺の封印をひらく重要セレモニーがあります。

それを「口切り(くちきり)」と言って

「茶人の正月」

とか

「お茶の正月」

と言われています。

俳句でも「口切り」は冬の季語となっています。

手前味噌

お茶の藤弥としては、

新茶も秋・冬のお茶も、どちらも美味しいので両方お試しください。

という手前味噌な結論とさせていただきます。

(お茶の話で味噌ですか...と自分でツッコミさせていただき終わります)